2025年10月、METRIKAはCATALISTとして新たな航路を切り拓きます。これまで築いてきた歩みを礎に、データ分析やAI開発に留まらず、組織と社会の構造に根ざした変革の本質に挑みます。目先の成果ではなく、長く持続する価値を刻むための決断です。その背景にある想いや、私たちが目指す未来の姿を、CEO澤村が自らの言葉で語ります。読者とともに、新しい一歩を歩み始めるための冒頭の言葉です。

第1章 出発点:METRIKAが果たした役割と、新しい使命。

METRIKAの歩みは、4年前、私たちが「データ分析とAI開発」という旗を掲げて立ち上がった瞬間から始まりました。現場に眠る膨大なログや数値を掘り起こし、見えるかたちにしていく。これまで誰も手をつけられなかった課題の輪郭が、そこに初めて浮かび上がる。立ち上げ期のMETRIKAは、そうした“見えざる課題を可視化する力”を、多くの顧客にとっての救いと希望として提供してきました。

しかし、顧客と共に経験を重ねる中で、私たちは一つの確信に至りました。組織が本当に可視化したいのは、目先の課題ではなく、5年後、10年後、20年後における「自社のあるべき姿」です。AIの進化や社会変動が複雑に絡み合う中で、組織はどう生き残り、どのような変革を遂げるべきか。その答えを求めているのです。

「この生産ラインの課題をどう解決するか」から始まった問いは、やがて「組織全体の変革をどう起こすか」という大きな問いに進化しました。その中で私たちが悟ったのは、データ分析はあくまで手段にすぎない。それだけでは改善は点にとどまり、変革は線として根づかない。組織を本当に動かすのは、制度の設計、評価の仕組み、文化に刻まれた価値観そのもので、データは構造を照らす光ではあっても、構造そのものを変える力ではない。この真実が、私たちの役割を再定義したのです。

METRIKAという名前には「計測の精度」という意味が込められていました。出発点として、それは確かに正しい志でした。見えざるものを測り、可視化する力で信頼を築くことができた。しかし私たちは、もう測ることの先に挑まなければなりません。

変革とは、単なる数値改善のプロジェクトではなく、制度に刻まれ、文化に浸透し、人々の日常や価値観にまで息づく、構造的で持続的な営みです。この未来志向の挑戦こそが、METRIKAからCATALISTへと歩みを進めるための、確かな転換点となったのです。

第2章 転換の必然:CATALISTという存在定義

社名を変えるというのは、単なる看板の掛け替えではありません。私たちが求めたのは、新しい存在の定義でした。

顧客と共に歩む中で、私たちは一つの真実に辿り着きました。変革は一過性のプロジェクトではなく、制度や文化にまで息づく構造的な営みでなければ持続しない。データや仕組みはその入口にすぎず、真に変革を根づかせるには、組織の深部に働きかけ、作用を広げていく力が必要です。

そこで私たちは「触媒」という概念に行き当たったのです。触媒には、次のような役割と特徴があります。

- 反応を加速する:本来なら時間がかかる変化を、一気に前進させる。

- 独自性を保ちながら作用し続ける:環境に飲み込まれず、自らを保ったまま影響を与える。

- 反応経路を最適化する:余計な摩擦を減らし、変革が自然に加速する経路へ導く。

- 目立たないが、不可欠な存在:主役にはならなくても、変化の成否を左右する。

多くの経験を重ねる中で、これがまさに私たちの存在意義なのだと気づきました。

強い文化や慣習を持つ組織に入り込みながらも同化せず、独自の視点を保ちつつ、変革の火種を加速させる。

個々の努力に頼らずに、新しい仕組みや制度を通じて成果が広がる経路を設計する。

そして、表舞台に立つのは常に顧客自身でありながら、その背後で変革の成否を左右する存在でありたい。

その在り方を体現する名として選んだのが、CATALIST。

Catalyst(触媒)と ~ist(〜する人)を重ね合わせ、「触媒となって変革を起こす人」を意味する言葉です、

第3章「触媒人」の性質を刻むために : 哲学の明文化

組織にとって本当に大切なのは、戦略や制度そのものではありません。それを動かす人が、どんな規範に従って日々生きているかです。

私たちはこれまで、顧客企業の制度や文化を設計してきました。そこで痛感したのは、「人は論理だけでは動かない」ということです。一方で、抽象的なビジョンやスローガンだけでは、一瞬心を揺さぶることはあっても、日々の判断や行動を支える軸にはなりにくい。

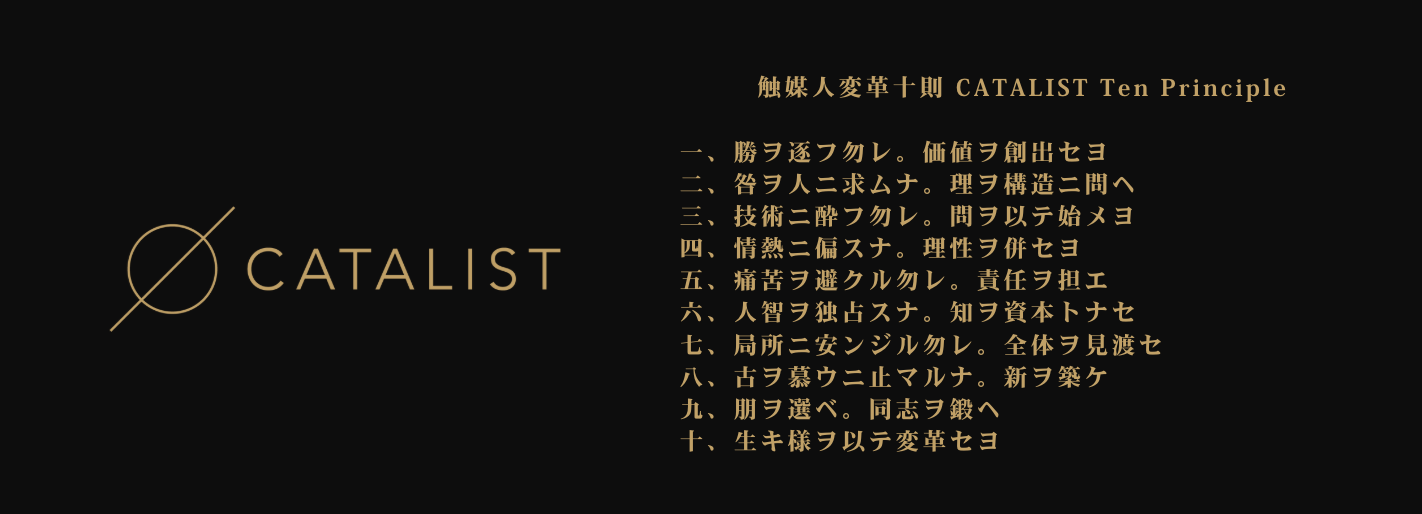

だからこそ、理念よりも深いところにある「生き方の規範」を、具体的に明文化する必要がありました。その答えとして生まれたのが,「触媒人変革十則: CATALIST.Ten Principles|Be the Catalyst of Transformation」です。

これらの十則は、単なる経営理念ではありません。CATALISTで働く私たちが日々の仕事で立ち返るための、実践的な行動規範です。

勝敗や責任を個人に帰すのではなく、常に構造に問いを投げ、未来に価値を創る。知識や方法論に溺れず、問いから始め、理性と情熱を両立させる。そして、変革を一つの手段ではなく「生き様」として体現する。

私たちはこれを「文化装置」と呼んでいます。十則は外に向けたスローガンではなく、内に向けて自らを律する“デザインコード”です。この規範があることで、制度や戦略の設計に一貫性が生まれ、評価や報酬の仕組みとも自然に接続されていきます。

触媒人変革十則を明文化した瞬間、CATALISTは単なる会社ではなく、生き方を共有する集団として立ち上がりました。

第4章 制度への実装:VPI評価制度

思想や規範を掲げるだけでは、変革は文化に定着しません。人は日々の行動を「何が評価され、何が報われるか」によって選び取る。だからこそ、評価制度そのものが変革の装置でなければならない。

私は、触媒人変革十則を「生き方の規範」として掲げただけでは不十分だと考えました。それを評価と報酬に直結させることで初めて、思想は制度に刻まれ、制度は文化を育む。この循環をつくるために設計したのが、VPI制度です。

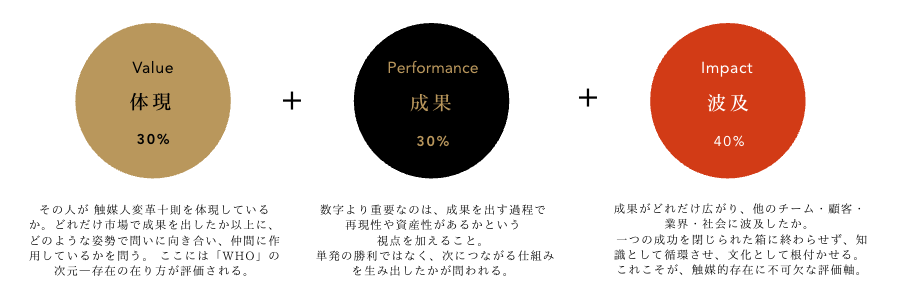

CATALISTのVPI評価制度

VPI評価制の仕組み

特にIの比重を最も高く置き、短期的成果よりも「知識資本の再利用性・波及力」を報酬に結びつける。

Valueは昇給の基礎に、Performanceは賞与に、Impactはストックオプションに直結させる。

これにより、文化を体現する人、成果を出す人、未来を広げる人がそれぞれ正しく報われる構造へ。

制度が生む文化

VPI制度は、単なる評価の仕組みではありません。

「変革は構造である」という思想を、日常の行動選択にまで浸透させる装置です。

人は数字で縛られるのではなく、波及を生み出す生き方そのものを評価されます。

そこに「触媒人」としての誇りが宿ります。

第5章 存在を映す象徴:CATALISTビジュアルと言語

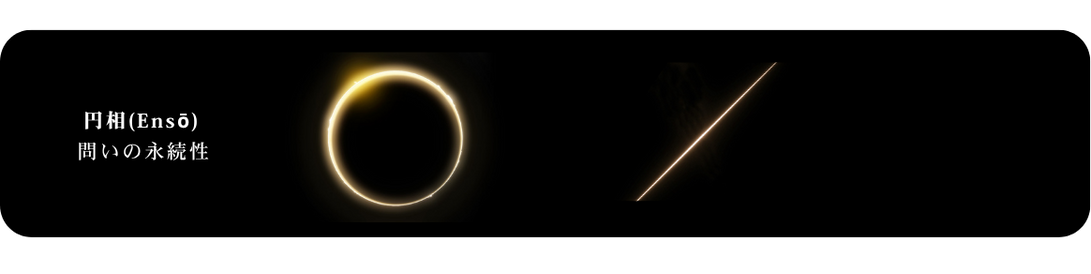

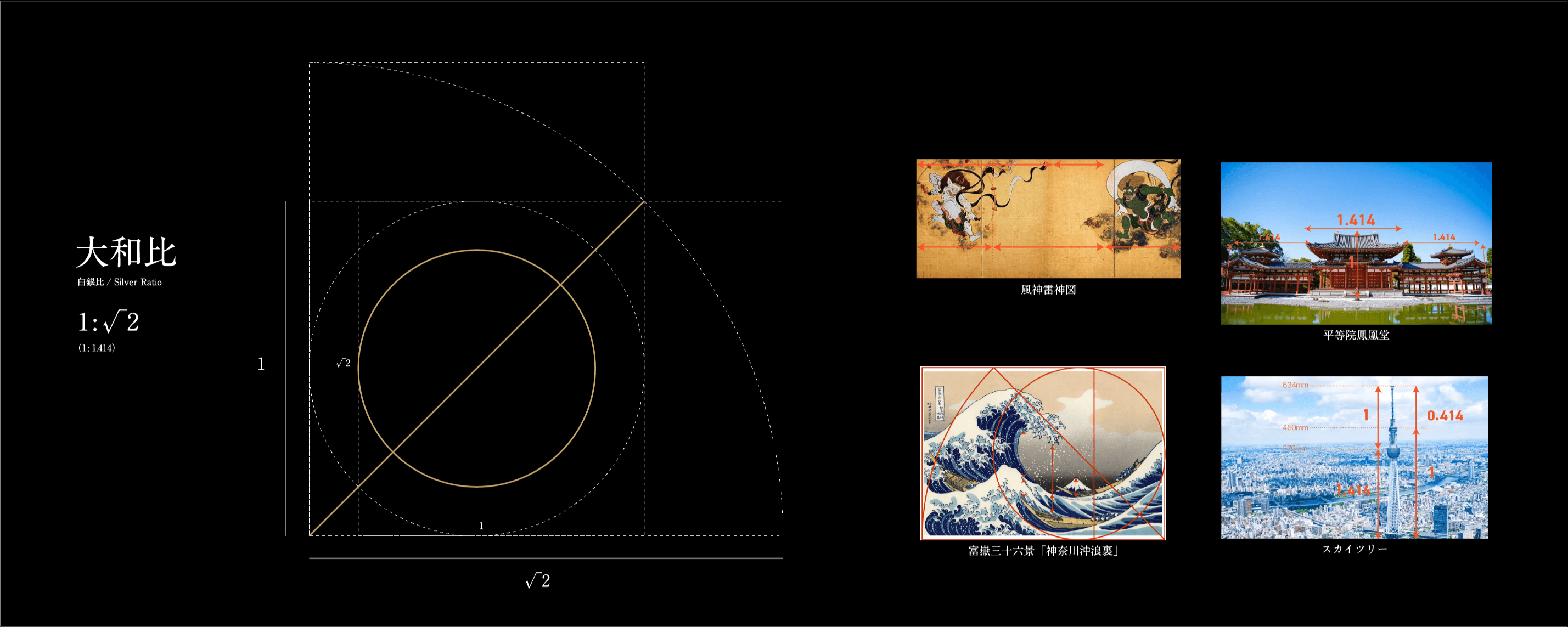

CATALISTの象徴は、円相(Ensō)と一閃(Slash)を重ねたロゴです。 これは単なる意匠ではなく、私たちの哲学と制度を形に落とし込んだ「存在の記号」そのものです。ロゴの設計には「白銀比(大和比)」を採用しました。 西洋の黄金比が「華美」を導くのに対し、日本の白銀比は「簡素・調和・余白」を基調とする。 法隆寺や平等院鳳凰堂、北斎の波に連なる日本的美学を継承し、普遍性と文化性を両立する構造美を体現しています。

象徴 ― 円相・一閃

- 円相は「不完全の中の完全」を示し、変革は一度きりではなく問い続ける中で続くことを象徴します。未完を恐れず問いを更新し続ける姿勢が込められています。

- 円相を貫く線は、一瞬の閃光であり、新たな道を切り拓く力を象徴します。触媒人は問い続けるだけでなく、大胆な決断で突破を生み出す存在。「問い」と「突破」が重なるとき、真の変革が生まれるのです。

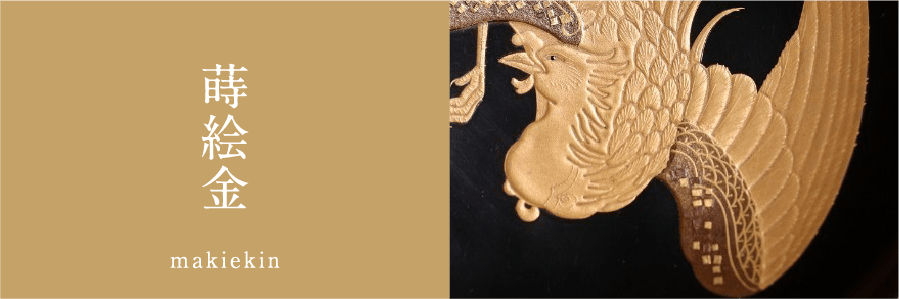

色彩 ― 伝統三色

価値と高貴さ、未来を照らす

深淵、基盤、余白の力

生命力、決意、燃える

ロゴの基調を成すの色は、日本の伝統色を採用しました。この三色は、構造・価値・覚悟を象徴し、CATALISTのアイデンティティを支えています。

比率 ― 白銀比による調和

ロゴの設計には「白銀比(大和比)」を採用しました。西洋の黄金比が「華美」を導くのに対し、日本の白銀比は「簡素・調和・余白」を基調とする。法隆寺や平等院鳳凰堂、北斎の波に連なる日本的美学を継承し、普遍性と文化性を両立する構造美を体現しています。

円相は、問いを更新し続ける未完性、一閃は、構造を切り開く突破力。蒔絵金・漆黒・真朱は、価値・構造・決意の三位一体、白銀比は、調和と普遍性の基準。

このすべてが組み合わさったとき、CATALISTのロゴは 「思想」「制度」「文化」を一体化した触媒の記号として立ち上がります。CATALISTのビジュアルは、外に向けたブランディングではなく、内なるOSの視覚的コードです。触媒人変革十則とVPI制度が「言葉」と「制度」であるならば、円相×一閃はその「象徴」であり、私たちの存在を一瞬で伝える 文化装置です。

第6章 組織OS: 組織を動かす触媒構造

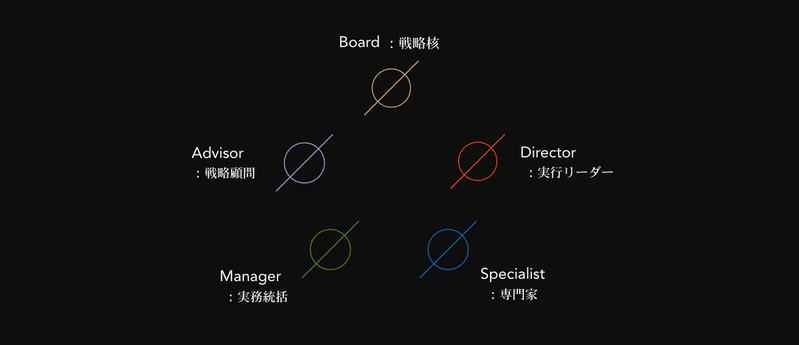

CATALISTの組織は、五層からなる立体構造で設計されています。それはピラミッド型の階層ではなく、役割ごとの相互作用によって循環する構造です。

- Board(戦略核)

:変革OSを設計するアーキテクト。制度・資本・体験デザインを統合し、未来の座標を描く。

触媒人十則を最も深く体現し、思想を制度へと翻訳する役割。 - Director(実行リーダー)

:戦略を具体的なプログラムに落とし込み、全社を横断して推進する。成長戦略、国際展開、新規事業、 データ活用、人材育成などを担い、「構造を動かす実装力」を担保する。 - Specialist(専門家)

:技術・ブランド・データ・HR Techなど、専門領域で品質と拡張性を保証する。知の形式化と技術化を 担い、三位一体構造(シキトキ・カタトキ・トキツナ)を裏から支える。 - Manager(実務統括)

:グローバル展開やオペレーションを現場で着実に回す存在。制度を実装に変える接点であり、Boardや Directorの設計を「日常の運営」に接続する。 - Advisor(戦略顧問)

:営業・技術・ガバナンスなどの外部視点を持ち込み、知の外延を広げる。内部で閉じず、産業・社会へ の接続点として作用する。

組織は図表で描けば階層に見える。しかし、CATALISTにおいては、思想 → 制度 → ビジュアル → 人の配置までが一貫したOSとして設計されています。それは、CATALISTでは、プロジェクトごとに閉じるのではなく、そこでの知識が継承され、波及し、新たな仕組みを生む構造を志向するからです。

第7章 未来への問いかけ:100年先を見据えて

私たちがここまで積み上げてきたのは、単なる会社の成長物語ではありません。METRIKAからCATALISTへ―その転換は「自らの存在の根底を問い直す」ことに他ならなかったのです。 では、ここから私たちはどこへ向かうのか。

変革は、個人のキャリアのためでも、企業の利益のためでもなく、社会の構造そのものを更新するために存在します。CATALISTは、産業・教育・行政を横断し、「知識が資本として循環する社会」を実現するための触媒です。

私たちが見据えるのは目先の成果ではなく、100年先に残る文化です。プロジェクトが終わっても自律的に動き続ける仕組み、経営者が代わっても進化を止めない制度、世代が入れ替わっても波及し続ける文化――そのような「持続する変革の構造」をこの時代に刻むことこそ、私たちの使命です。

触媒人変革十則は、私一人の規範ではなく、共に歩む仲間への問いかけであり、呼びかけです。

「勝ち負けではなく、価値を創れるか?」

「人を責めるのではなく、構造に問えるか?」

「技術に酔うのではなく、問いから始められるか?」

「変革を知識や手段ではなく、生き様で示せるか?」

これらの問いに応え続ける仲間こそが、CATALISTを「変革の触媒」足らしめます。

私たちはまだ答えを持っていません。 ですが、それでいいと思います。円相が未完を象徴するように、CATALISTの歩みもまた常に途上にあります。 大切なのは、問いを投げ続け、その問いを制度に刻み、文化に育て、未来へと渡していくこと。

CATALISTとは、名も、制度も、ロゴも、組織も、すべてが「未来への問い」のために設計されています。 私たちは産業知性のOSを社会に実装する存在として、触媒作用を広げていく。

だからこそ、最後にもう一度、この問いを置きます。

「誰がために変革はあるのか?」

その問いに、自らの生き様で応える者を、私たちは「触媒人」と呼ぶのです。

Let's have a chat!

CATALIST の働き方について聞いてみたいという方へ。

まずは 30 分ほど、CATALIST の社員とお話ししてみませんか?

オンラインでの面談を設定させていただきます。フリーランス・副業の方のご相談も歓迎します。